泗沥镇2020年11月国土空间规划(2020——2035)

一、规划目的

为建立空间规划体系,统一管控和高效利用空间资源,完善泗沥镇市政基础设施和公共服务设施,解决用地需求,落实重大工程项目的建设,贯彻落实《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(中发[2019]18号)、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》(自然资发[2019] 87号)、《中共江西省委 江西省人民政府关于建立全省国土空间规划体系并监督实施的意见》、《关于印发国家新型城镇化试点方案的通知》(发改规划[2014]2960号),泗沥镇作为鹰潭市城乡融合发展试验区重点试验镇编制《贵溪市泗沥镇国土空间规划(2020-2035)》。

二、规划原则

(1) 生态优先、绿色发展

贯彻生态文明建设要求,坚持保护优先、集约节约,加强“山水林田湖草”整体保护;以资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价为前提,坚持城乡建设用地集约节约利用,严控增量、盘活存量、优化流量,推动城镇发展由外延式扩张向内涵式提升转变,促进高质量发展和绿色发展,打造美丽中国“江西样板”。

泗沥镇生态环境良好且脆弱,建设门槛高,应坚持资源节约和环境保护,控制开发强度,促进可持续发展;以资源承载能力和生态环境容量为前提,注重保护水资源、严格保护生态环境和永久基本农田,集约使用土地,合理确定城镇空间布局和发展规模。

(2) 区域协调,全域统筹

落实县(市)国土空间规划、主体功能区划和相关专项规划等提出的管控要求,促进区域协同发展,加强生态共保、环境共治、产业共兴、设施共享;坚持城乡融合发展,加强全域全类型用途管制,形成科学合理、适度有序的国土空间开发保护格局。

研究贵溪市区域层面对泗沥镇产业发展、对外交通、城镇布局的影响,顺应区域发展的趋势,科学确定城镇空间布局、产业体系结构、综合交通网络,逐步实现城市和乡村之间的双向联动发展。

(3) 底线管控、政策引导

以国土空间开发保护底线为基础,提出覆盖全域的空间管控目标与管制制度,构建分级分类的用途管制措施,加强三区三线管控,确保规划能用、管用、好用。

(4) 传承文化、品质宜居

深入挖掘自然禀赋和历史文化资源,突出地域特色;科学保障公共服务和公共空间供给,提升人居环境品质,建设宜居宜业的社区生活圈,不断提升城乡居民幸福感、获得感。

(5) 城乡统筹、乡村振兴

坚持城乡融合发展,指导村庄规划编制,引导乡村健康发展,促进乡村产业融合。

坚持以人为本,促进和谐发展。改善人居环境,完善社会服务设施,提升城乡居民生活品质,既关注本地居民的需求,亦关注外来务工人口的诉求,以需求为前提配备各项设施;尤为关注农村地区的发展,保障公众利益,维护社会稳定和公共安全。

(6) 多规合一、智慧规划

统筹协调政府各部门专项规划和不同领域的空间利用诉求,构建国土空间规划“一张图”;数据库应符合管理要求,统一纳入国土空间规划体系。

根据资源环境承载能力,构建科学合理的空间布局。对接贵溪市区交通网络,合理控制城镇开发边界,把握开发时序和强度,促进城镇紧凑发展,促进人口、产业、资源集聚,推动经济社会发展与资源节约、生态环境保护相互协调、相互促进。

三、规划期限

与县(市)国土空间总体规划的期限保持一致;确定本次规划的期限为2020年至2035年。

近期:2020-2025年;

远期:2025-2035年;

远景展望至2050年。

四、规划范围

规划范围为泗沥镇行政管辖区内全部国土空间。

五、城镇职能

泗沥镇应依托区位和产业集聚优势,结合现有工贸氛围、资源环境与生态环境,镇区大力发展工贸服务业,工业园区形成以新能源新材料、电子信息产业的产业发展格局。

主要职能可概况为:生态宜居职能、产业园区职能和城镇中心职能。

1. 生态宜居职能

利用泗沥现状良好的生态环境与农业资源优势,建设良好的居住生态环境,凸显生态宜居职能。

2. 产业园区职能

顺应《贵溪市城市总体规划(2015—2035)》对泗沥镇的发展要求,通过技术含量高、产业关联度大、带动能力强的项目不断引进,逐步打造相关产业集群,延伸产业链。在布局上主要依托现有工业园,打造贵溪工业基地。

3. 城镇中心职能

泗沥镇全力提高其公共服务水平,成为全镇的经济、文化、教育、商贸中心,加强其辐射带动作用,凸显城镇中心职能。

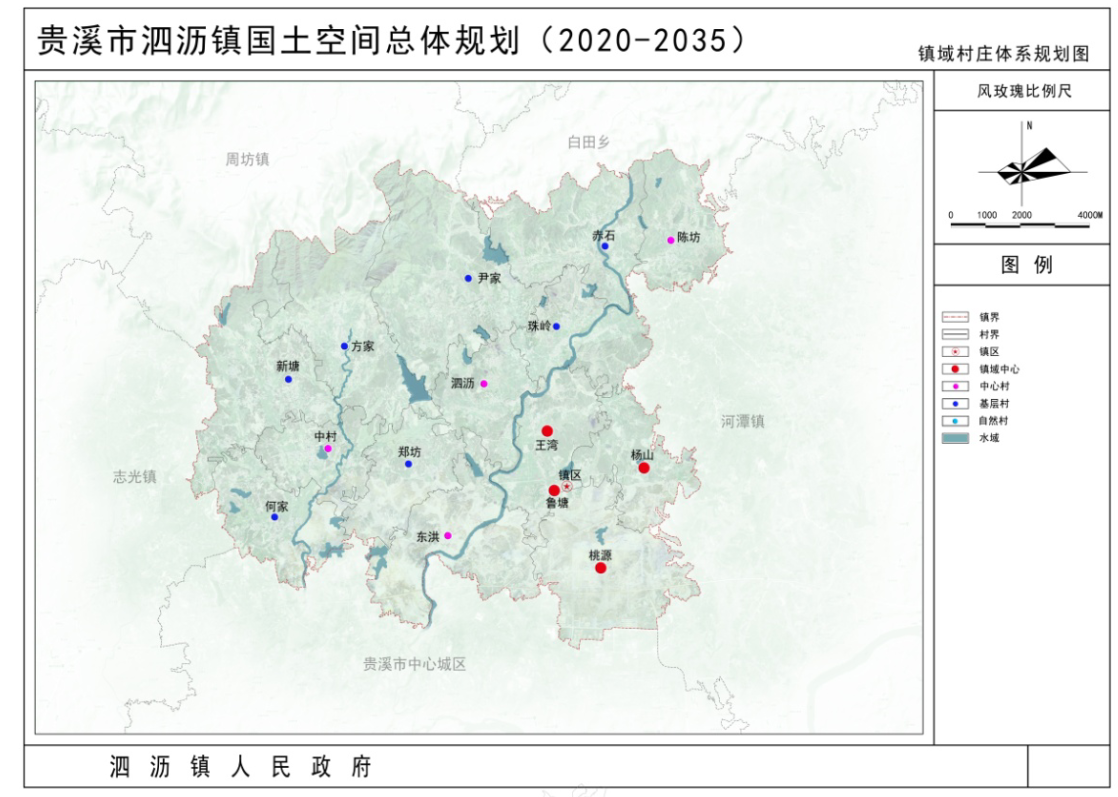

六、镇村等级规模结构

(1) 镇村等级结构现状

泗沥镇全镇下辖王湾、桃源、泗沥、杨山、郑坊、新塘、何家、尹家、方家、中村、赤石、珠岭、东洪 、陈坊工作站、鲁塘居委会,共计 13个行政村,1 个居委会,1 个工作站。

规划优化调整现有镇村体系,重点打造镇区,培育中心村,优化基层村,形成层次分明、职能明确的“镇域中心—中心村—基层村”的三级镇村等级结构。

(2) 等级结构指引

镇域镇村体系等级结构表

规模等级 | 村庄数量 | 村庄名称 |

镇域中心 | 4 | 桃源、杨山、王湾、鲁塘 |

中心村 | 4 | 陈坊、泗沥、中村、东洪 |

基层村 | 7 | 新塘、郑坊、何家、方家、尹家、珠岭、赤石 |

镇域镇村体系规划图

(3) 规模结构指引

本次规划采用自上而下和自下而上的人口分配布点法规划镇村体系规模结构。桃源村人口预测不包含生态工业园区就业及服务人口。

镇域镇村体系规模结构规划表

等级 | 数量 | 名称 |

>2.0 万 | 1 | 镇区 |

0.3-0.7 万 | 8 | 桃源、何家、赤石、泗沥、新塘、王湾、珠岭、东洪 |

<0.3 万 | 6 | 尹家、杨山、陈坊、郑坊、方家、中村 |

(4) 职能结构指引

从镇域整体效益出发,根据各行政村的现状基础和发展条件,明确其在体系中的地位作用,以便充分发挥各自的优势和特色,建立起一个分工合理、发展协调的镇村职能体系。规划镇域内职能分为四类:综合型、工贸型、农业型、旅游型。

镇域镇村体系职能结构规划表

职能类型 | 数量 | 名称 |

综合型 | 1 | 镇区 |

工贸型 | 2 | 桃源、杨山 |

农业型 | 8 | 中村、何家、新塘、泗沥、尹家、珠岭、赤石、陈坊 |

旅游型 | 4 | 王湾、方家、郑坊、东洪 |

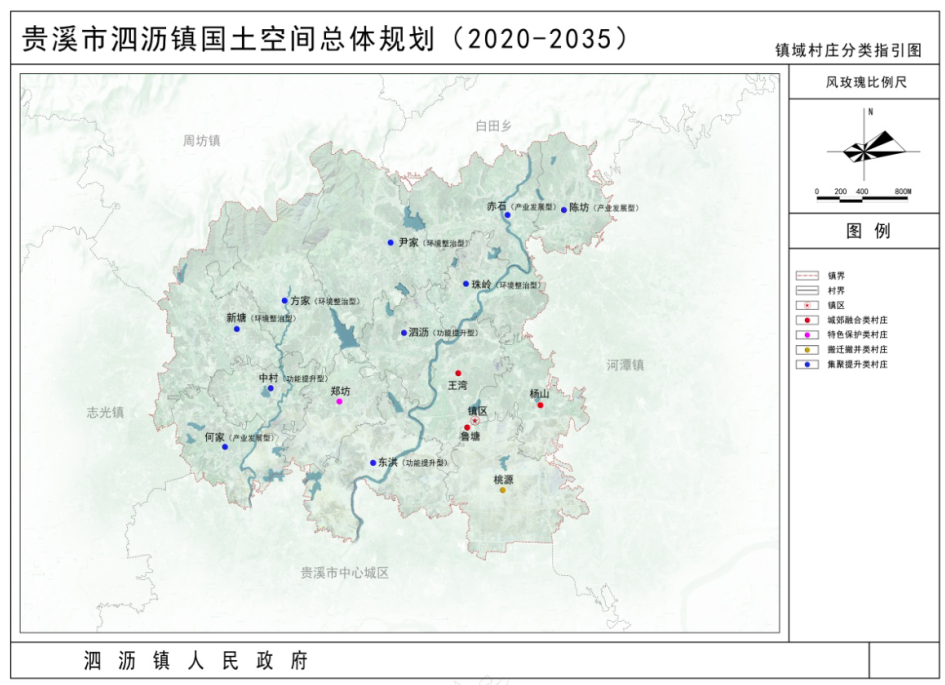

(5) 村庄规划指引

根据现状潜力、发展动力及限制因素分析结果,综合发展定位、人居环境、文化价值、产业发展、生态建设、生态限制六大方面,根据《江西省村庄规划编制技术指南(试行)》,本次规划将村庄类型划分为聚集提升类、城郊融合类、特色保护类、拆迁撤并四种类型。

七、产业发展与布局

1. 产业发展策略

规划依托现有产业基础及资源禀赋条件,集聚各类要素资源,通过制定相应的扶持政策,引导优势主导产业及产业集群的发展,构建起绿色生态循环产业体系,把泗沥镇建设成全国产业发展示范区。

第一产业:高效农业特色化、规模化、产业化。以结构调整为主线,推进高效农业特色化,在种植业方面,在稳定粮食生产的基础上,增加蔬菜、瓜果等高效经济作物面积,大力发展多种经营;以农业园区建设为载体,推进高效农业规模化,加快农业园区和养殖农场建设,引导农业向规模方向发展;重点培育壮大龙头企业、加快发展农民专业合作经济组织和扩大农产品销售市场。

第二产业:以工业理念为导向,重点打造电子信息产业;推进高效农业产业化,发展成为贵溪市的现代农产品加工基地。

第三产业:大力发展生态旅游,改造提升传统商贸业,加快发展现代物流业。挖掘旅游资源,整合景点布局,理顺开发级次,加大项目招引力度,尽快做大旅游业规模;加强旅游开发和环境整治力度,构建生态农业旅游区。突出发展生产性服务业,鼓励现代物流、科技服务和信息服务等新型业态快速发展;巩固提升传统服务业,突出抓好步行街、特色商业街的建设管理,明晰地位,完善功能,提升形象。深入推动促进各类服务业向农村延伸,全面繁荣农村服务业。

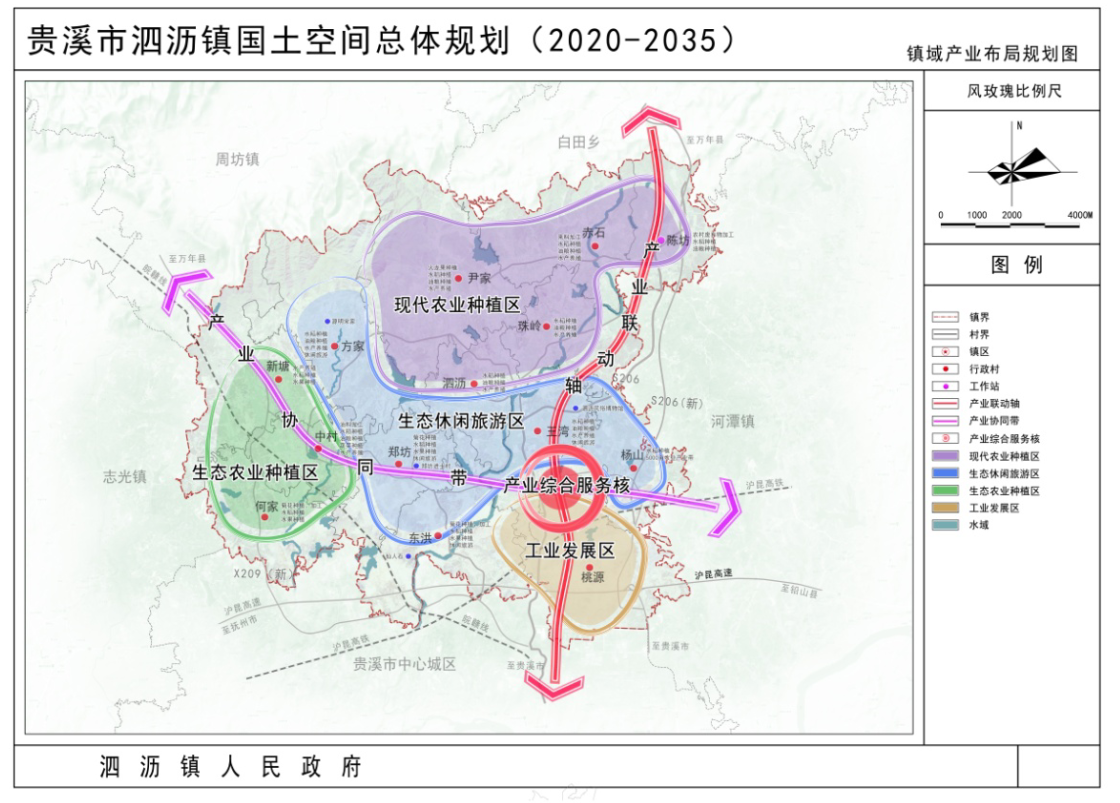

2. 产业发展空间布局

根据泗沥镇产业发展现状,资源发展条件以及主导产业选择,确定泗沥镇产业空间布局为:“一核一轴一带四区”。

“一核”即中心镇区,镇域产业综合服务核。通过完善道路交通,提高公共服务,配套基础设施,改善居住环境。重点发展现代商贸物流业、商务服务、文化创意、房地产等现代服务业。

四区

即工业(化工)发展区、现代农业种植区、生态休闲旅游区、生态农业种植区。工业(化工)发展区包括桃源、杨山两个行政村,以硫磷化工基地为基础,大力建设生态科技产业园,发展新能源新材料、电子信息产业等。

现代农业种植区包括新塘村、中村村和何家村,利用现有的资源条件,结合丘陵地形,发展水稻、油菜、菊花种植。

生态休闲旅游区包括王湾村、方家村、郑坊村和东洪村,利用现有包括民俗博物馆、源明宋家、郑坊进士村等文化资源,发掘现状东洪仙人石等自然资源,挖掘历史文化脉络,发展生态休闲旅游。

生态农业种植区包括尹家村、泗沥村、珠岭村、赤石村和陈坊村,以现状大豆、油菜种植为基础,发展大豆、油菜加工及榨油产业。

轴带

即沿着贵神线北接白田乡,南通贵溪市的城镇经济产业联动轴,以及串联起泗沥、尹家、方家、新塘、中村、何家、东洪等村形成的产业协同带。

(4)多基地

即在镇域范围内形成若干个产业基地,包括泗沥镇生态科技产业园、东洪生态休闲旅游基地以及优质粮食、无公害蔬菜、水稻、油菜等种植基地。

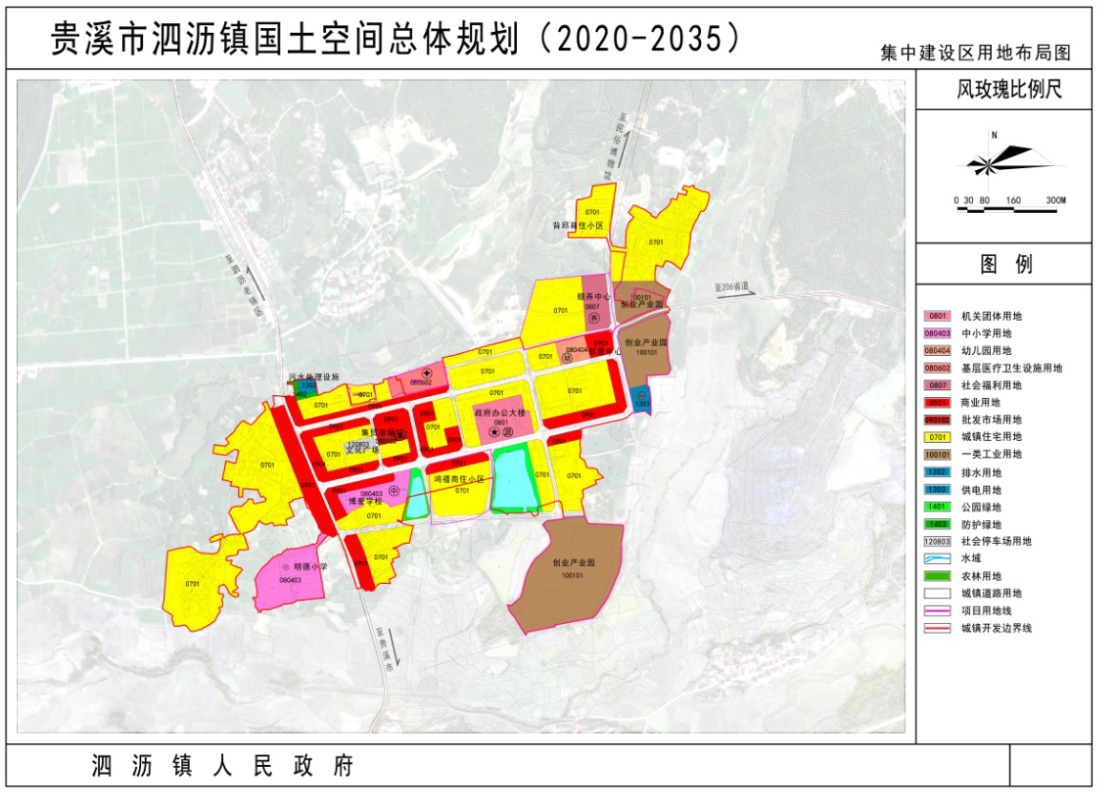

八、集中建设区用地布局

集中建设区指本次总体规划期限内,城镇建设用地布局调控的界限,是用于规范和引导城镇型开发和建设活动划定的地域,是城镇建设区可能形态的空间预留,是城镇基础设施保障的主要地区。

集中建设区内以现状道路骨架为基础,构筑方格网状的城镇道路构架并考虑形成内部环路,尽可能缓解贵神线穿越镇区带来的弊端,合理配置道路等级,建设配套的静态交通设施,形成完善的城镇交通体系;优质高效地建设和使用公用工程设施,形成完善的基础设施配套;同时建设完善的公共服务设施体系和居住生活体系,提高居民生活环境与生活水平。