| 索 引 号: YT0021/2025-01656 | 发文机关: 市文广旅局 | 文 号: | |

| 组配分类: 旅游 | 成文日期: 2025-03-27 | 废止日期: | 有效性: |

| 索 引 号: YT0021/2025-01656 |

| 发文机关: 市文广旅局 |

| 文 号: |

| 组配分类: 旅游 |

| 成文日期: 2025-03-27 |

| 废止日期: |

| 有效性: |

千年文脉·绝色鹰潭 | 鹰潭市博物馆那些一眼惊艳的文物【全球学子嘉游赣 奇绝鹰潭逍遥游】

中国风是什么样的?

每个人都有不同的答案

可以是一抹艳红铺江海描画人间正气

也可以是一束金光托起云映照白玉无瑕

还可以是一片紫韵翩翩舞晕染山川优雅

更可以是千年流传下来的文脉和精魂

或端庄或明媚,或骄傲或谦逊......

优雅自如

让我们来看看那些

鹰潭市博物馆馆藏的惊艳文物

感受千年文脉,爱上绝色鹰潭

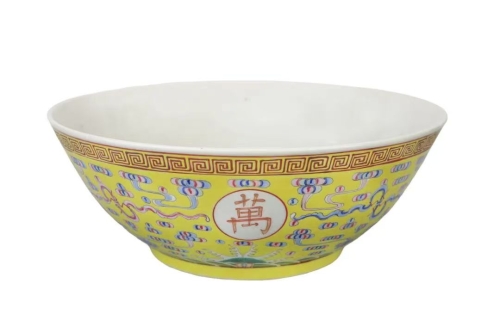

粉彩黄地万寿无疆纹碗

“万寿无疆”一词出现于《诗经·小雅·天保》“君曰卜尔,万寿无疆”,古时常用作帝王祝寿。“万寿无疆”四字被运用于陶瓷装饰始于康熙年间,此类瓷器为万寿节用瓷。万寿节即清代帝后的诞辰。《陶雅》记载了康熙六十大寿使用此类瓷器的情况:“若康熙六旬万寿节所制彩盘,边系淡抹红色之锦纹,中有万寿无疆四篆字。”

碗内底为五只蝙蝠簇拥团寿纹。外壁黄地施粉彩,口沿装饰回纹一周,主题纹饰为四个对称红圈开光,其上分书红彩“万寿无疆”四字,间以彩带、如意云纹,纹饰繁缛华丽。近足处饰一圈绿彩海水江崖纹。底心署“大清光绪年制”六字楷书款。

此碗造型敦实规整,通体纹饰吉祥喜庆,是一套祝寿之物,或与庆贺慈禧寿辰定制的瓷器有关。

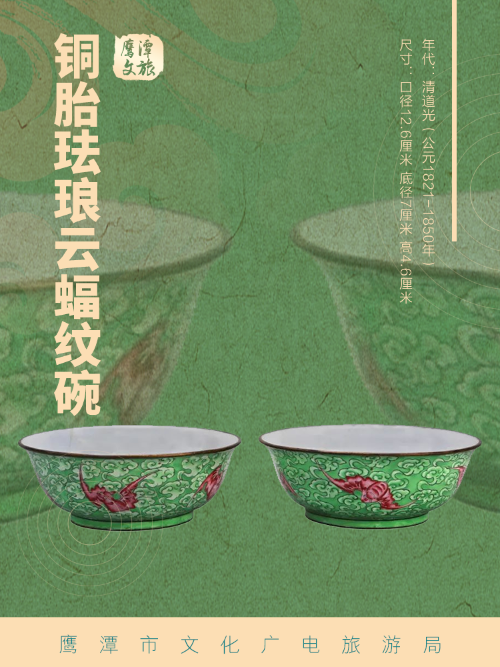

铜胎珐琅云蝠纹碗

画珐琅一般指铜胎画珐琅,又称“洋瓷”。据清代蓝滨南《景德镇陶录》记载:“西洋古里国造,始者著代莫考。亦以铜为器骨,甚薄,嵌瓷粉烧成,有五色馈彩可见,摧推之作铜声,世称‘洋瓷’。泽雅鲜美,实不及瓷器也。今广中多仿造。”其技法为:先于铜胎上涂施白色珐琅釉,入窑烧结后,使其表面平滑,然后以各种颜色的珐琅釉料绘饰图案,再经焙烧而成。

画珐琅的制作技法起源于15世纪中叶欧洲比利时、法国、荷兰三国交界的佛朗德斯地区。随着东西贸易交往的频繁,尤其自清康熙二十三年(1684)禁海开放,西洋制品开始涌入中国,西洋珐琅便由广州等港口传入中国,就地设厂研制,宫中称西洋珐琅为“广珐琅”。康熙五十八年(1719),清政府聘请法兰西画珐琅艺人陈忠信,在内廷珐琅处指导烧造画珐琅器。器物式样、图案以中国风格为主,少有西方画珐琅的特点,陈忠信将画珐琅技艺推向一个新的高度。

器内壁施白色珐琅,内底以蓝彩绘缠枝花卉。外壁绿彩为地,留白勾勒出如意云纹,用胭脂红绘五只蝙蝠。外底心落“养园仿古”篆书款。

“养园仿古”为清道光年间常见堂名款识,系睿王府所用。云蝠纹最早见于清雍正时期,是清代瓷器装饰中吉祥纹样之一,主要见于官窑瓷器中。此碗以云纹、蝙蝠纹为主题纹饰,寓五福临门、洪福齐天之意,系清晚画珐琅器精品。

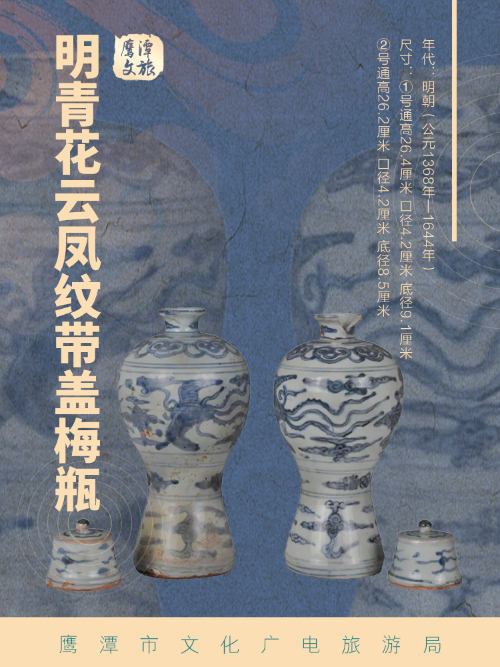

明青花云凤纹带盖梅瓶

通体以青花为饰。盖面绘云纹。瓶身以青花弦纹为界,自上而下可分六层,颈部、肩上部及近足处饰云纹,肩下部绘如意云头纹,腹上部绘双凤穿云,腹下部饰花卉纹。青花发色灰暗。圈足内无釉。

梅瓶最早出现于唐代,宋辽时期较为流行,时称“经瓶”。许之衡《饮流斋说瓷》记载:“口细而颈短,肩极宽博,至胫稍狭折,于足则微丰,口径之小仅与梅之瘦骨相称,故名梅瓶。”梅瓶原主要用于存放水和酒,后亦作陈设及花器。元明时期开始出现带盖梅瓶,这类带盖梅瓶应是作为盛酒器。

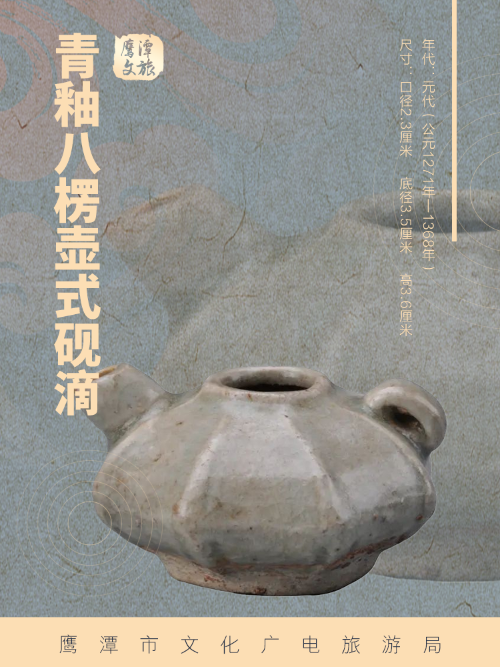

青釉八楞壶式砚滴

砚滴,又叫水注、水滴,有进水孔和出水孔。一般进水孔大,出水孔小,以便往砚台之内注水时可以随时控制水量。许之衡《饮流斋说瓷》有言:“凡作物形而贮水不多则名曰滴。”宋元时期文风极盛,与文人相关的各类器具大量生产;而作为文人日常使用的砚滴更是花样繁多,有圆形、方形、瓶型和仿生型等。

八楞形壶状。口平无颈,内凹底,短流,对应的另一侧粘贴一系作执柄。器表施青釉,釉面开细碎纹片。

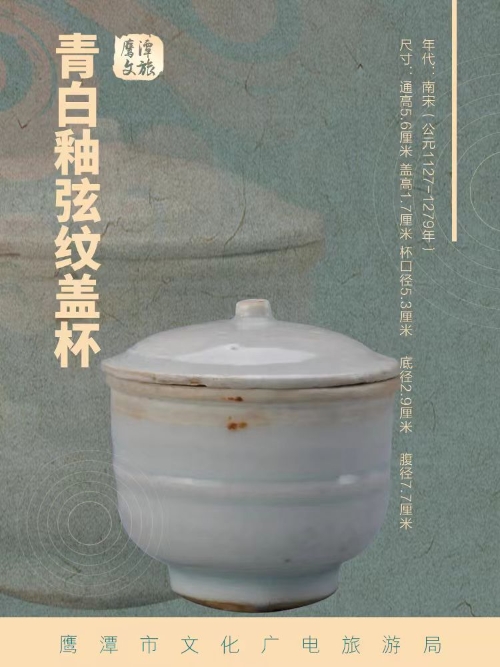

青白釉弦纹盖杯

杯直口,深腹,腹下敛收,饼足略内凹。弧形盖,中置小圆钮。杯腹外壁有一圈凸弦纹。胎体轻薄,胎质灰白紧致,施青白釉,釉面光洁匀净。杯口沿与底部均无釉。

器型似竹节形,呈两节竹筒状,凸显竹子的气节风貌。在中国传统文化中,竹子是四君子之一,亦是岁寒三友之一,代表坚韧、谦逊和纯洁,如竹中空,有虚怀若谷的谦虚寓意,外形挺立,有刚正不阿的象征。宋时饮茶器具多样,不仅有宋徽宗、蔡襄等人所推崇的斗茶所用黑釉器具,也有越窑、龙泉窑的青瓷以及景德镇窑的青白瓷。宋代文献中对茶瓯或茶盏之类多有“碧玉瓯”、“玉盌”、“冰瓯”、“越瓯”等的描写记述。瓷青茶绿,青绿宜人,道出了宋人清韵朴素的审美情趣。

此杯釉色温润如玉,小巧可爱,内敛典雅。

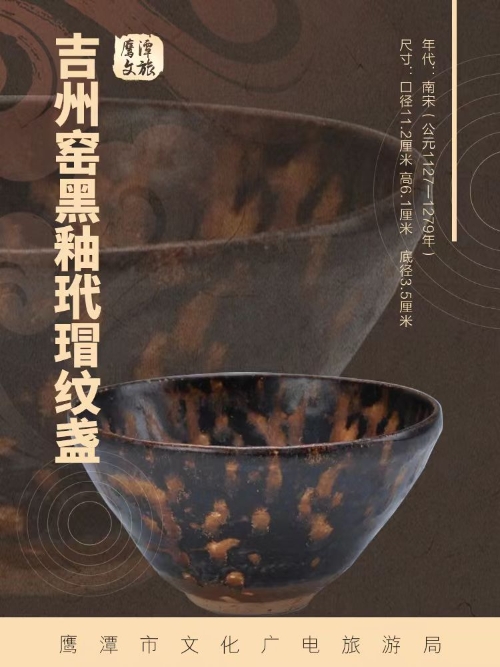

吉州窑黑釉玳瑁纹盏

侈口,斜腹,浅圈足。胎质灰白坚实,内外施黑釉,内满釉,外施釉不及底。盏内外有玳瑁纹,黑釉处混有黄褐色斑纹。斑纹变化多样,绚丽多彩。

玳瑁在古代叫做瑇瑁、文甲,又称十三鳞,属于龟鳖目海龟科的一种,常见于我国沿海。被古人视为海中祥瑞,自古以来便以玳瑁甲为材制作名贵的工艺装饰品。乐府诗“足下蹑丝履,头上玳瑁光。”唐诗“文章献纳麒麟殿,歌舞淹留玳瑁筵。”“水晶帘箔云母扇,琉璃窗牖玳瑁床”。

玳瑁釉是宋代黑釉瓷的品种之一,以吉州窑所产最为著名,是其最具魅力的产品之一。它的特点是在黑釉为底釉的器物上烧制出黄褐相间的斑块,这种斑块极似天然玳瑁龟壳的斑纹,故此而得名。吉州窑工先在器物坯体上先施一种氧化铁含量较高的底釉,然后再采用洒、涂、浇、滴等手法施上一种氧化铁含量较低,呈黄白两色的面釉,然后入窑高温烧制,使之形成形状各异的斑纹。在高温烧造过程中,施上去的釉因为流淌、互相渗透而产生类似于玳瑁甲一般的纹样。玳瑁釉属于窑变釉系列,入窑一色,出窑万态,吉州窑玳瑁釉色彩瑰丽,色调柔和,若隐若现,极具视觉张力,成就了宋代陶瓷中的一抹殊色。

宋代诸如玳瑁、兔毫、鹧鸪斑等茶盏装饰,起于写实而终于写意,抽象玄妙,以“仿生釉”拓宽了陶瓷的审美意境。

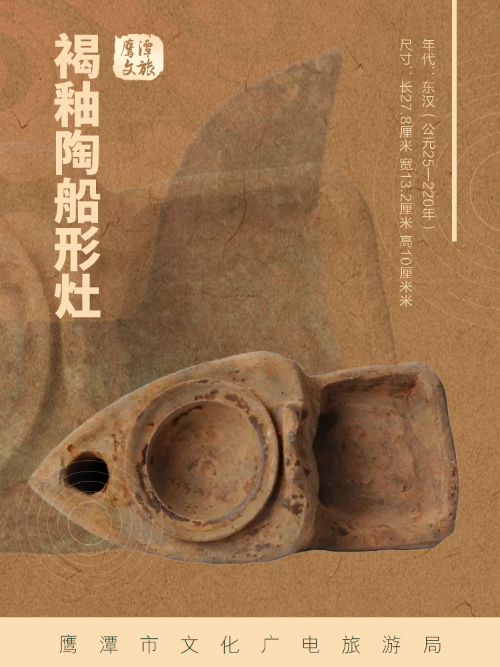

褐釉陶船形灶

此灶船形,单灶眼,灶眼置锅。前部尖翘,有出烟圆孔,后部灶门上沿有一山形风火墙,开方形火门,下有托底。灶腹微鼓。灶身大部分已脱釉,胎呈青灰色。

灶是庖厨之中常见的炊食设施,《汉书·五行志》称灶为“生养之本”。《荀子·礼论》载:“丧礼者,以生者饰死者也,大象其生,以送其死,事死如生,事亡如存。”在古人“事死如生”的思想影响下,西汉中期以后,陶瓷灶具随葬之风极为盛行,陶瓷灶具成为慰藉逝者、寄托生者美好祝愿的明器。

汉代灶的形制,北方以长方形和马蹄形最为常见,南方部分地区则流行船形灶。船形灶主要分布在南方水域交通发达之处,与古人濒海近水的生活环境有关。船作为重要的交通工具,其造型反映在随葬品上也合乎情理。“灶”和“船”在古时都有“祭祀”的含义。“灶”通假“造”,有建造、祭名等意义;船在祭祀中也运用很广,诸如送王(瘟)船、划龙舟、船棺葬等。从古人的阴阳观来看,“水火者,阴阳之征兆也”,船代表“水”,灶象征“火”。二者结合,水火既济,乃阴阳和谐之象,反映出古人朴素美好的精神寄托。

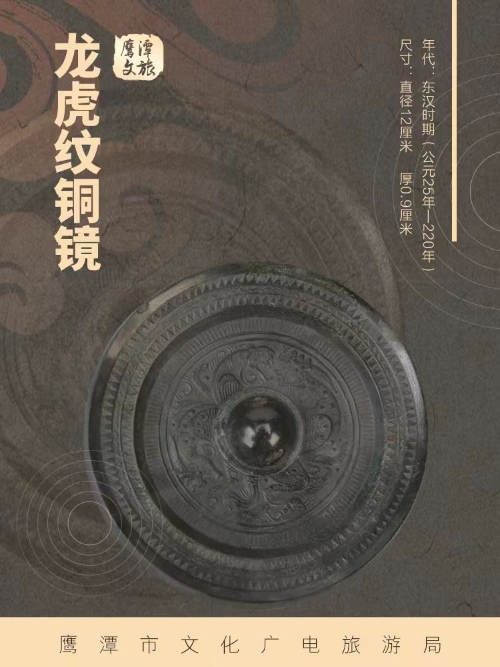

龙虎纹铜镜

龙虎镜是汉代铜镜的一大类。龙虎镜以巧妙的构思、精湛的艺术和美好的寓意题材在东汉时期大为流行,这一时期的铜镜往往采用高浮雕技法,使得龙虎形态活灵活现。浮雕龙虎图案,源于古代天文上的四象。《三辅黄图》载:“苍龙、白虎、朱雀、玄武,天之四灵,以正四方。”青龙、白虎在四神中有固定位置,谓“左青龙,右白虎”古人将它们铸造在铜镜上,有镇宅辟邪之意。在道教中,龙虎又有其特殊地位,早期承担着镇守四方的神灵之责,有驱灾避祸、导引升天的功用。东汉时期龙虎又被当作炼丹的代表,此龙虎纹铜镜中龙虎吐露阴阳之气交融调和的图景则为内丹学说的体现。

龙虎纹铜镜是东汉时期铜镜的杰出代表,是高浮雕铸镜工艺发挥到极致的一个镜种。龙虎纹饰又是对当时社会风尚、思想观念的一种生动体现。

此件龙虎纹铜镜为汉镜之精品。钮座外为高浮雕龙虎对峙图。龙虎均张口吐舌,曲颈耸肩,面目狰狞可怖。其外饰短科线纹带一周,镜缘饰栉齿纹一周和水波纹一周。

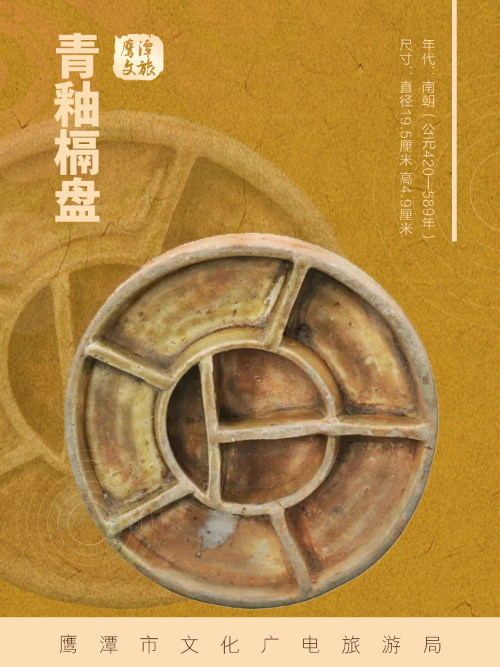

青釉槅盘

此件青釉槅盘为洪州窑作品。圆形盘,内分两圈,内圈以T形分三格,外圈分为五格,共计八格。内外施青釉。底露胎。

槅盘也称格子盘、分格盘、多子槅、果盒等。1974年南昌市晋墓内出土的长方形格子漆盘,底部朱书隶书“吴氏槅”,故定名为“槅”。瓷槅应是仿汉代漆槅而制。

槅是魏晋南北朝时期重要的饮食器具,也是当时墓葬中的一种祭祀用具,对研究当时的饮食起居和葬俗有一定的参考作用。槅最迟产生于汉末,吴时得到推广,西晋人多使用长方形槅,东晋及南朝时传统的圆形槅占据主流,至南朝末年逐渐消失。槅流行的意义在于其首开食器内功能分区先河,满足了一器多用的需要,并为隋唐及以后饮食器具的多样化打下了基础。

中国风到底是什么样子的?

谭Sir想,中国风是传承,是延续

是古与今的碰撞

是文化和艺术之花的再次绽放

来鹰潭,来鹰潭博物馆

品千年文脉,赏绝色鹰潭!